2018.3.)

コメントの部屋へもどる

「総合的な学習の時間」の究極的な目標・目的である

調べ学習からの発展学習

反論したり

ディスカッションしたり

という学習を

2月の赤来中学校2・3年生

要約学習の授業で展開しました。

授業前半25分間は

通常どおり

4人グループで4教材

文章の図式化⇒相互プレゼン(3セット)

そして

お目当ての反論する授業は

後半約25分間を使いました。

思いがけない収穫がありました。

これまでも幾度か

反論やディスカッションの授業は行っています。

しかし

そのいずれも

生徒の反論スピーチは淡泊で平板で

とてもスピーチとは言えないレベルに

止まっていました。

今回は2年生・3年生ともに

すばらしかったです。

スピーチ40秒の制限時間では

物足りない生徒が続出。

内容的にも(中学生としては)りっぱ!

やはり

図式力・プレゼン力が

そうとう程度のレベルにあるからこそ

実現出来たと

自分なりに分析しています。

その一端を以下に紹介します。

全体像

指導者のスピーチを図式化しながら聴く

. |

. |

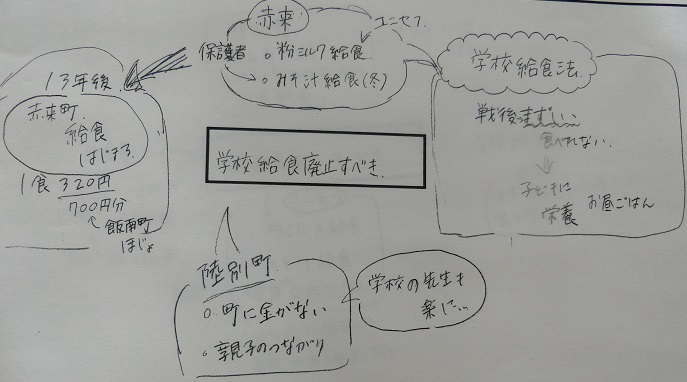

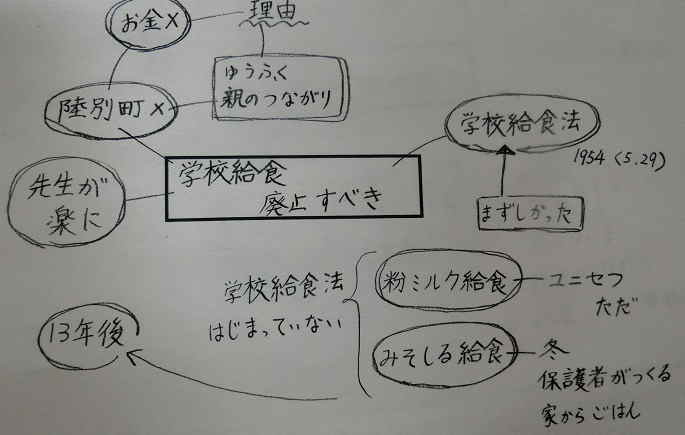

学校給食を廃止しよう!

|

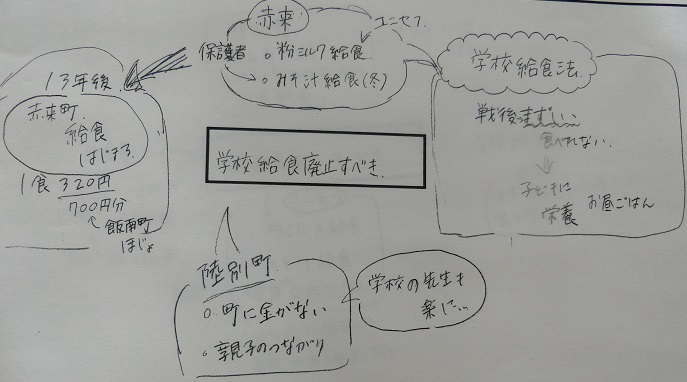

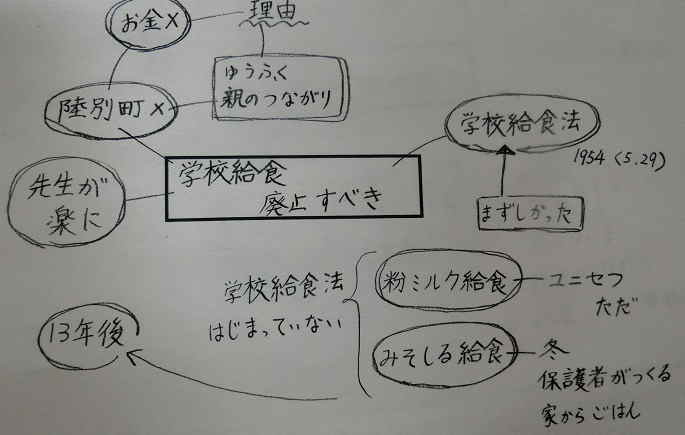

① 1954年(昭和29年)、「学校給食法」が制定されました。これを受けて、1967年(昭和42年)4月、旧赤来町でも「学校給食」完全実施が実現しました。

② それまで旧赤来町では、しばらくの間(ユニセフからの支援を受けて)「(粉)ミルク給食」、冬季の「みそ汁給食」(保護者が交代でボランティア調理)が行われていました。現在の学校給食においては、給食費として徴収しているのは、食材費(料理の材料費)のみです。施設設備費・人件費・燃料費などは、町費(税金)で賄われています。したがって、一食あたり中学校は320円を保護者負担としていますが、実際には一食約

700円の食事を食べているのです。

③ ところで、昭和50年代後半、他の市町村が学校給食を始める中にあって、北海道陸別町では1984年(昭和59年)、引き続き「弁当を継続する」ことに決めました。当時の陸別町教育長は、学校給食を行わない理由について「貧困児童への栄養補給(貧しい家庭の児童への栄養を補う)という給食の役割は終えた。親が愛情を込めて作った弁当を食べることで、親子の会話と絆も生まれる。家庭で食を考えるきっかけにしたい。」と説明しました。

④ 財政難に苦しむ飯南町にあって、学校給食への負担も少なくありません。また、給食から弁当にすると、昼休みが

25分間から 40分間へと長くなります。先生方の給食指導の負担もなくなります。この際、学校給食を廃止し、弁当持参にしてはどうでしょうか。

|

. |

実際には

これに尾ひれを付けて

合計約7分間

スピーチをしました。

この間

生徒は図式(メモ)を書きながら

聞いていました。

その後

2人ペアになって

相互に

それぞれ40秒間

聞いた内容をプレゼンしあいました。

↑↑↑↑↑↑

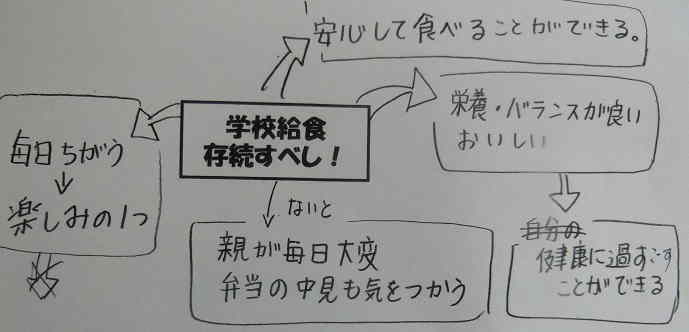

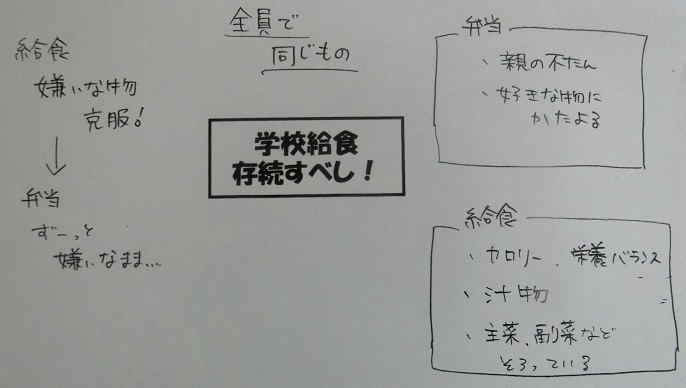

反論する

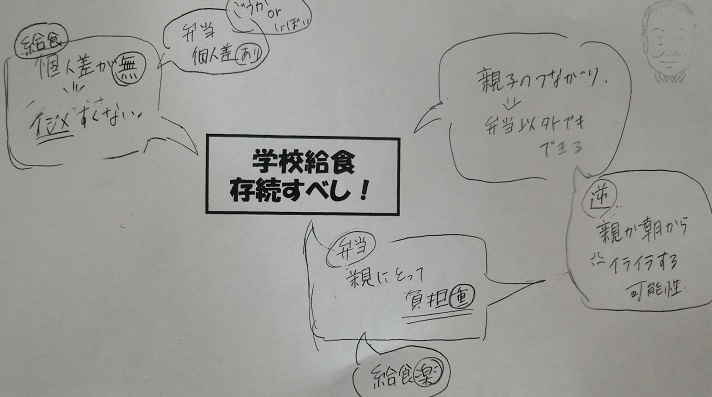

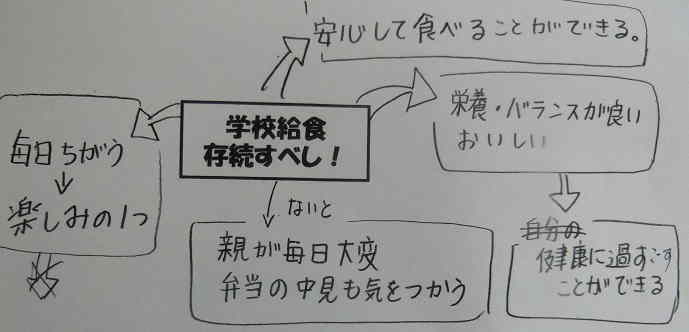

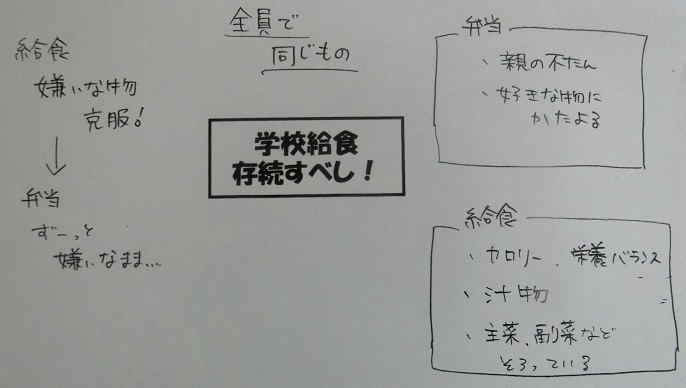

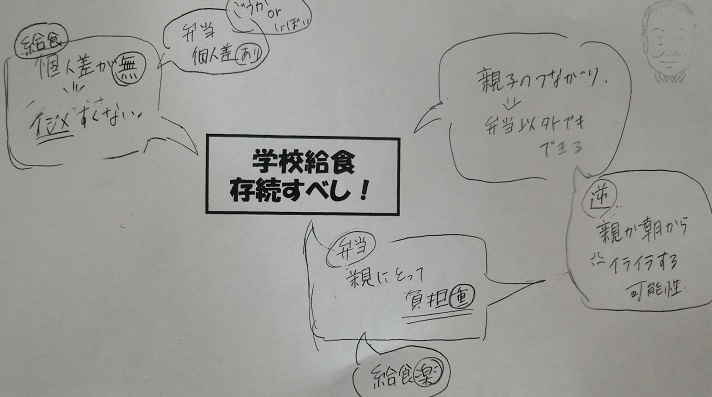

自分の考えを図式化する ⇒スピーチ

. |

. |

.

|

来年度に向けて明るい見通し

|

反論の図式を書く時間は5分。その後、2人ペアになり一人40秒の時間制限の中で反論スピーチをしあいました。

続いてクラス全員に向かっての反論スピーチです。時間的な関係で、半数が反論スピーチをしました。率直に言って驚きました。お見事、大人顔負け。堂々たるスピーチを展開しました。

もともと図式力、プレゼン力のレベルが高い学級集団です。期待はしていましたが、ここまで立派なスピーチをするとは驚きました。

思いがけず、次年度への(要約学習の)展望が開けました。

これまで年間7時間の要約学習は、ひたすら「図式力」の向上を目指していました。反論したり、ディスカッションしたりという学習展開は封印してきていました。

しかし、今回の授業を通して現在2年生のレベルであれば、十分学習成果が上がると確信することが出来ました。少なくとも来年度の3年生は、年度当初から次のような学習指導過程を脳裏に組み立てています。

1) 4人グループ、4教材を準備。【25分間+α】

①[8分間]それぞれに図式化

②[約6分間]4人グループ内、2人ペアでプレゼン。

(40秒×2人)×3セット

③[4分間]代表グループによる全体プレゼン

(40秒×4人(4教材))

2)反論もしくはディスカッション。【25分間+α】

①[5~7分間]指導者のスピーチ。

……生徒は図式化しながら聞く。

②[3分間]2人ペアで相互に再現(プレゼン)40秒×2

⇒代表者の全体プレゼン 40秒×1

②[5分間]自分の意見を(発表を視野に)図式化する。

③[8分間]相互に意見交換 ⇒全体スピーチ

|

|

.

|

今後の課題

|

これまで幾度となく「反論」「ディスカッション」の授業は試みています。取り上げた論題は、下記の通りです。

来年度、毎時間このパターンの授業を展開するとなると、教材開発(教材づくり)が至上命題です。何と言ってもテーマが課題です。取り上げる価値がないといけません。併せて、中学生の興味・関心、知的レベルも考慮する必要があります。

これから2ヶ月間を使って、子ども達の意欲を喚起する教材を作成しようという気持ちを高めてくれた、2月の要約学習でした。

|

.

|

今後育てるべき学力

メディア・リテラシー(英: media literacy)

=情報メディアを主体的に読み解いて必要な情報を引き出し、

その真偽を見抜き、活用する能力のこと。

リテラシー

=読み書き能力。情報の応用力。

情報を受信するだけでなく、発信できる能力も含めた活用力。

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()