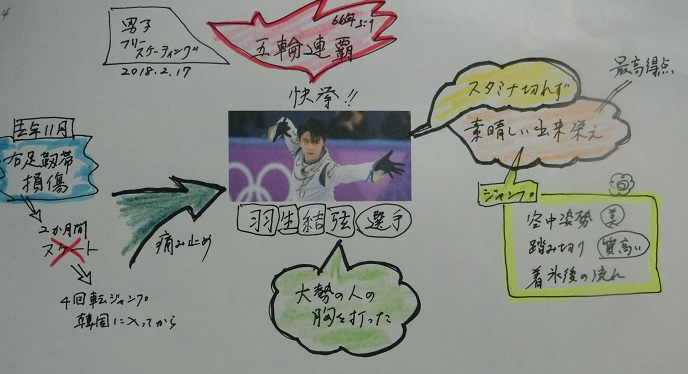

① 平昌冬季五輪のフィギュアスケート男子フリースケーティング(FS)が2月17日に行われ、前日のショートプログラム(SP)で首位に立った羽生選手が、合計317.85点をマーク。男子シングルでは、実に66年ぶりとなる五輪連覇(2回連続優勝)を達成しました。

② 不安視されたスタミナは切れませんでした。右足首への負担が大きい最後の3回転ルッツは、前のめりになりながら転倒を逃れました。さらにはスピンやステップ、気品の漂う身のこなし。すべての演技が、故障明けの「ぶっつけ本番」でオリンピックに臨んだ選手とは、とても思えない出来栄えでした。羽生選手のジャンプは空中姿勢の美しさだけでなく、踏み切りの質の高さ、着氷後に次の演技につなぐ流れの作り方が高く評価され、出来栄え点で高得点を取りました。

③ 去年11月、着氷時に転倒して「右足関節外側靱帯損傷」の大けがをしてから年明けまで、羽生選手は約2か月間もスケートで滑ることが出来ませんでした。スケート選手は、3日間氷に乗らなかっただけでも感覚が狂うものです。ところが羽生選手は久々に試合の緊張感の中で滑ったにもかかわらず、故障前と変わらないレベルの演技を披露しました。しかも4回転ジャンプは韓国に入ってから初めて跳んだ上、痛み止めを打たないと滑れないほどの体調の中での出場だったことが、大会後に分かりました。こういうひたむきな姿が、日本のみならず大勢の人の胸を強く打ちました。