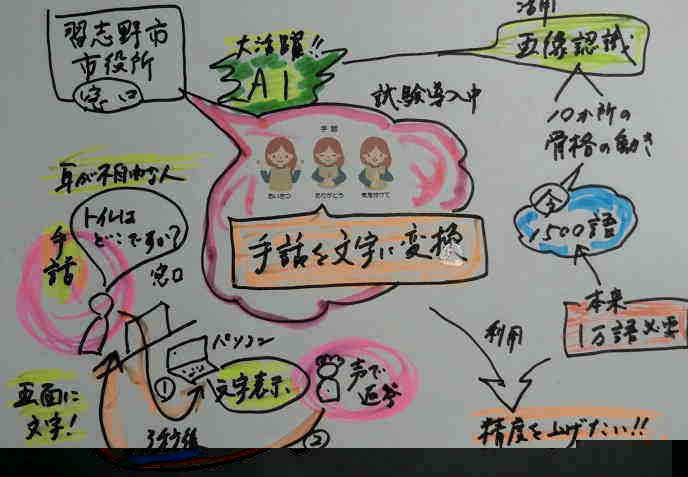

① 聴覚が不自由な人とのやり取りをサポートしようと、千葉県習志野市では、人工知能(AI)を活用したシステムが試験的に導入されています。市役所の窓口に設置してあるカメラが、手話の動きを撮影すると、AIが翻訳し日本語(文字)に変換するというシステムです。

② カメラの前で耳の不自由な女性が「トイレはどこですか?」と手話で質問をすると、3秒後には窓口職員のパソコン画面に日本語が表示されます。職員がパソコンに向かってトイレの場所を声で答えます。すると、質問した女性側の画面には同じ内容の日本語が表示され、スムーズな意思疎通ができるのす。

③ これは画像認識の技術で、AIは指や腕など数10か所の骨格の動きを分析し、手話を日本語の文字に変換するというシステムで、ソフトバンクが電気通信大学と共同開発しました。現在、手話の単語1,500語を変換できますが、手話は方言や地域固有の表現があります。本格的な運用には、合わせて1万以上の単語データが必要だということです。このためソフトバンクは、習志野市を含む全国11か所でこのシステムを試験的に提供していて、窓口に訪れた人に利用してもらい、手話データなどをさらに収集したうえで、システムの精度をあげたいとしています。