要約学習の部屋に戻る

中学校教材の部屋へ戻る

像飯南町では答申を受けて

出来るだけ早い時期に

2つの中学校を1つに統合する

という方針で行政が動いています。

そういう中にあって

中学生を対象として

O教育長さんと合同で

「要約学習」の授業を実施することになりました。

授業最初の20分間は

準備した4教材を使っての学習です。

全体像

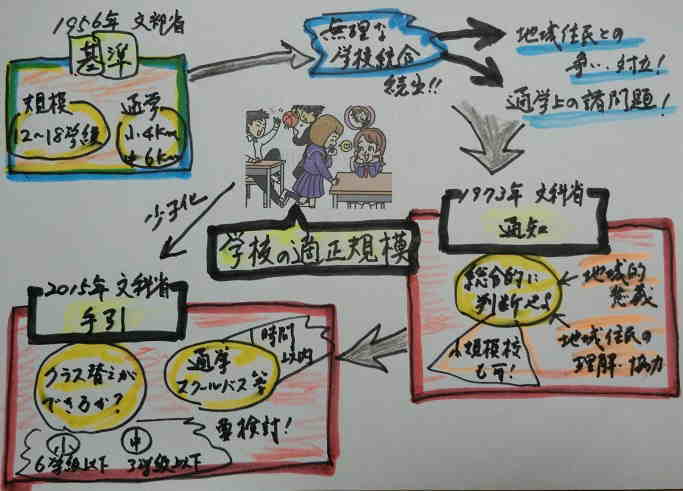

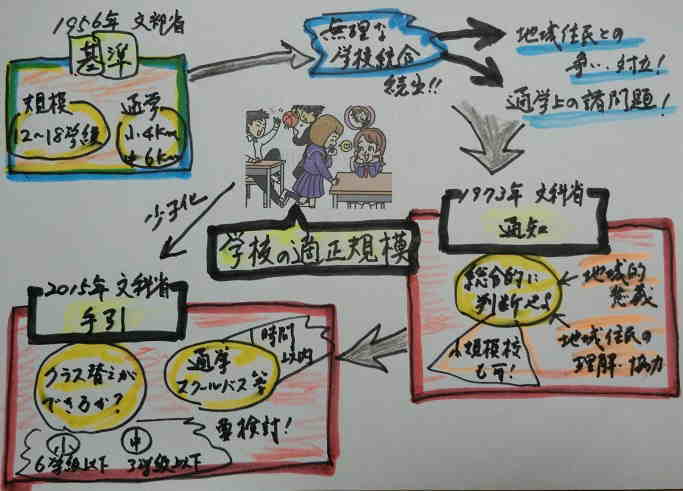

学校統合 学校の適正規模(№1) . |

2024.6.23

![]()

要約学習の部屋に戻る

中学校教材の部屋へ戻る

像飯南町では答申を受けて

出来るだけ早い時期に

2つの中学校を1つに統合する

という方針で行政が動いています。

そういう中にあって

中学生を対象として

O教育長さんと合同で

「要約学習」の授業を実施することになりました。

授業最初の20分間は

準備した4教材を使っての学習です。

全体像

教材

|

図式化(個人学習)8分 ⇒4人グループ(相互プレゼン;40秒×3セット) ⇒全体代表プレゼン(計4人;4分) =合計時間 20分+アルファ |

|

この教材を使った学習

|

.