コメントの部屋へもどる

中学校を巡っては

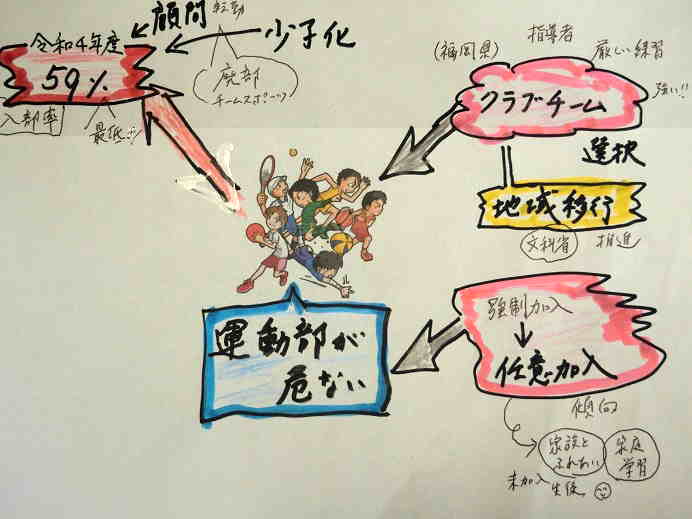

今年度から3年間かけて

部活動が大きく変わろうとしています。

指導者(顧問)が

教員から地域指導者に移行します。

当面は

土・日曜日、祭日を目指します。

以下のように

要約学習の教材にもしました。

部活動の地域移行 . |

2023.6.11

![]()

コメントの部屋へもどる

![]()

中学校を巡っては

今年度から3年間かけて

部活動が大きく変わろうとしています。

指導者(顧問)が

教員から地域指導者に移行します。

当面は

土・日曜日、祭日を目指します。

以下のように

要約学習の教材にもしました。

全体像

教材

|

|

生徒の意見は?

|

現実として……

|

打開策はあるのか?

|

都会的発想

|

ピンチはチャンス

|