コメントの部屋へもどる

子どもが支配されて育ったら . |

2021.9.29

先日

『ちゃんと話が聞ける子に』(田中喜美子)

を読みました。

新入生に向かって「ハイ皆さん」と

(小学校)学級担任が呼びかけても

ちゃんと聞いている子は

半分しかいない。

こんな嘆かわしい実態から

この本は始まっています。

わが子(男42・女38・男37)のことや

教員生活時代に出会った子ども達のことと

ダブらせながら読みました。

多少???の部分もありましたが

大半は「そうだそうだ」と

納得したり思い返したりしながら

読み進めました。

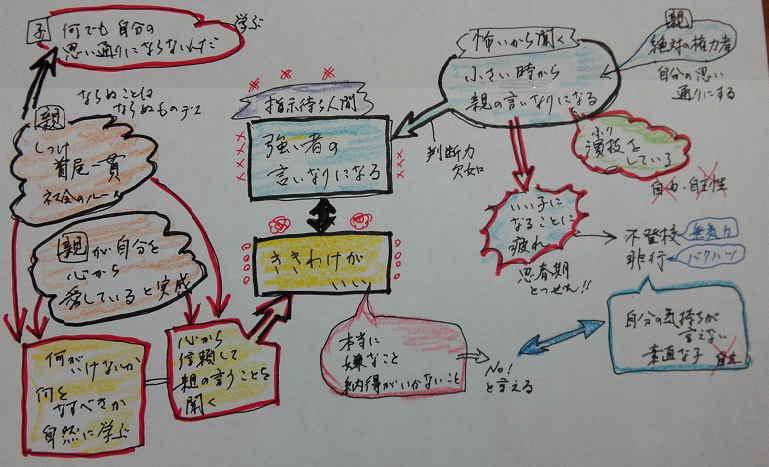

いつものように

A5に図式化しながら読みました。

上の写真は

5枚中№1(1枚目)です。

今回はこの本の内容(№1)に関わって

コメントを書くことにしました。

![]()

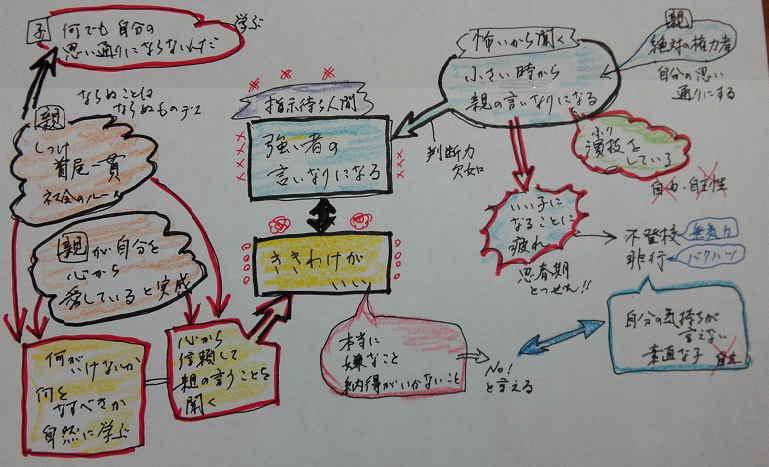

再掲

聞きわけがいい子

|

子どもが支配されて育ったら?

|