コメントの部屋へもどる

忠義の士 烏田権兵衛 . |

2021.5.2

|

武者姿あまた集ひて瀬戸山の城址に立てり時空が歪む

|

全く個人的な話題ですが

私は

烏田家の第27代目ということになっています。

先祖には

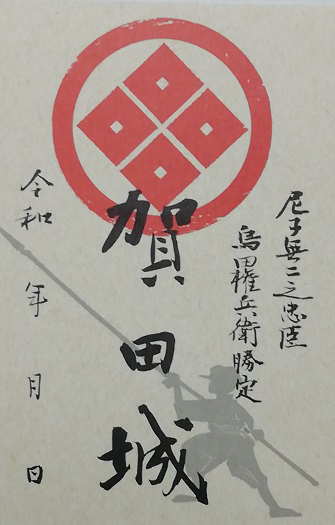

烏田権兵衛(ごんべえ? ごんのひょうえ?)勝定と名乗る武将がいたそうです。

戦国時代(尼子・毛利時代)に活躍したとのこと。

お家の大事に当たって大勢に組みせず

忠孝を貫いた武将として知られています。

この「生き方」は、

父から「我が家の家訓」として教えを受け

陰に陽に

私自身の指針となっています。

そこで今回は

私的な内容を取り上げることにしました。

以下は、飯南町教育委員会ホームページから引用させていただきました。

第2回目の戦火

~毛利氏との攻防~

|

以上は引用です。

![]()

飯南町の歴史と文化-地図で辿る-瀬戸山城

~引用したサイト~

風見鶏

|

以下は、再び飯南町教育委員会ホームページから引用させていただきました。

第1回目の戦火

~山内氏との攻防~

|

以上は引用です。

あえて苦悩の中に飛び込んで

|

![]()

昨年以降

来島公民館主導で

賀田城址の整備が進められています。

4月6日には「天空の朝ご飯」と題して

早朝(4時半~)登山が行われ

私も参加しました。

また4月25日には

赤穴氏の本城「瀬戸山城」への登山がありました。

冒頭の写真の通りです。

全国的なお城ブームの中

地元の城址も脚光を浴びようとしています。

![]()

毛利氏の居城は

広島県安芸高田市吉田町にある郡山城(城址)

私が子どもの頃

この吉田町の文房具店の店主が

ルーツを辿って

我が家にやってこられるという出来事がありました。

烏田権兵衛の子孫は

森田左右衛門に連れられて

尼子の軍まで退却したことは分かっています。

が

この出来事により

子孫はその後

毛利氏に召し抱えられたことが分かりました。

更に2年前

愚弟から情報を得ました。

何でも

全国で一番「烏田」姓が多いのは

山口県萩市とのこと。

たまたま

昨年

大学時代の硬式テニス部同期会が

山口県長門市でありました。

その帰路

萩市を訪れ

各所を見て回りました。

松陰神社を訪れていたとき

案内をしてくださった方に尋ねました。

「萩市には烏田姓が多いと聞きましたが?」

仰せの通りという回答が戻ってきました。

毛利氏の一族が

未開で不毛の地

この萩市へやってきて

農業・漁業を中心に街を興した。

幕末にあっては

吉田松陰が 私塾「松下村塾」を開き

のちの明治維新で重要な働きをする多くの若者に

思想的影響を与えたとされています。

その中心的な人物は

大半が毛利氏ゆかりの人物

烏田氏もその中に加わっていた可能性が高いとのこと。

カラスダ 【烏田】4 日本姓氏語源辞典①地形。烏と田から。山口県萩市堀内が藩庁の長州藩士に江戸時代、福岡県糸島市に戦国時代にあった。福岡県福岡市東区土井の小字に烏田あり。山口県萩市椿東中の倉では農業に従事していたと伝える。推定では江戸時代。 |