コメントの部屋へもどる

自分の体を通り抜けた文章 . |

2021.4.11

平成3年5月7日から6月11日までの36日間

国立教育会館筑波分館で開催された

第168回教職員等中央研修講座(平成3年度中堅教員研修講座)に

参加する機会を得ました。

北に筑波山を望み

木々の緑と抜けるような青空に囲まれた

広々とした学園都市に位置する

国立教育会館筑波分館.

ここに、全国から参加してこられた

299名の先生方とともに積んだ研修は

大きなインパクトを与えられました。

私の教育観、人生観を変えました。

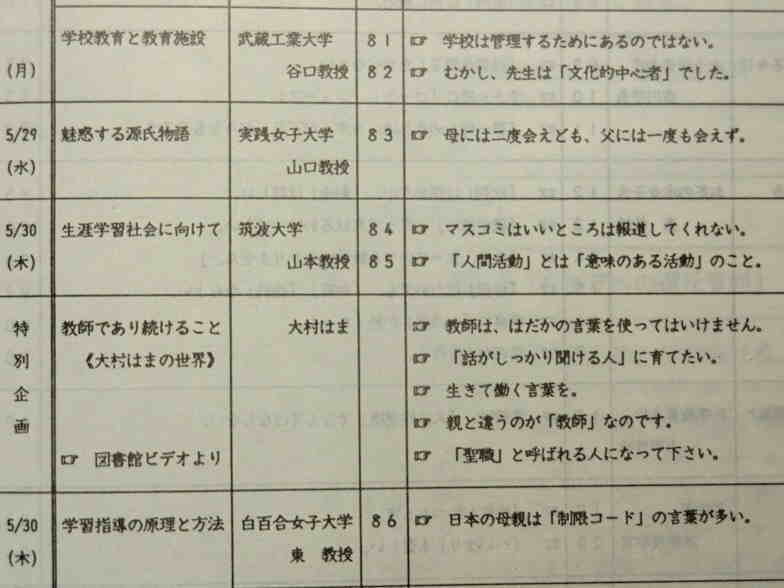

なかでも合計41回に及ぶ講義は

各界一流の先生ばかり

思わず時間を忘れて聞き入るものばかりでした。

これまでの私の生き様を振り返り

これからの教師としてのあり方を模索する

貴重な機会となりました。

ところで

この研修会に際して

『心に残った言葉』と題して

個人的に一冊の冊子を作製しました。

その「まえがき」の部分を以下に転記します。

●講義を聞きっぱなしにすることと

それを文章化しながら

○内容を再吟味すること

○自分自身を見つめること

その両者の違いを認識する

思いがけない機会となったことを

この「まえがき」に書いています。

この発見は、

今でも貴重な体験として

私の財産となっています。

『心に残った言葉』

まえがき

〜自分の体をとり抜けた文章〜

|

以下は、冊子『心に残った言葉』から引用しました。

開講式より

「教育は人にあり」

|

「甘える」「甘やかす」

という言葉は欧米にはない

放送大学 祖父江教授

|

褒めて、けなして、また褒めて

放送大学 祖父江教授

|

この他に

41講義のうち

105のタイトル

109ページの冊子として

約50冊を作製して

お世話になった方に贈りました。