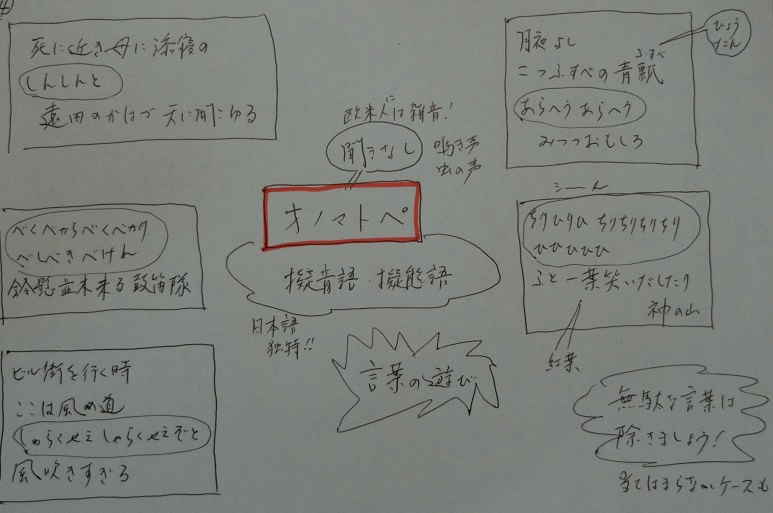

�@�I�m�}�g�y�Ƃ́A�[����E�[�Ԍ�̂��Ƃł��B���{��ɂ͎��ɖL�x�ł��B���A���t�̗V�тƂ������܂����A�Z�̂ɂƂ��ċ[�Ԍ�E�[����̑��݊��͌v��m��Ȃ����̂�����܂��B

�@�u���_�Ȍ��t�͏Ȃ��܂��傤�I�v���A���Ă͂܂�Ȃ��Ⴊ�I�m�}�g�y�ł��B

�@���̐��A���̖����ȂǁA�����l�ɂ͎G���ɂ����������Ȃ������ł��B�l�G�������āA�����ȓ��{�l�Ȃ�ł͂̃I�m�}�g�y�ł��B

�֓��g

���������ƈ�{�̓��Ƃق肽��

���܂��͂�䂪���Ȃ肯��

|

. |

�@�u���܂��͂�v�͖��ɂ����閍���B���������Ɛ��܂�����{����ʂ��Ă���ƁA�����̖��������ɂ���悤�Ɋ������Ă���B�[�Ԍ�u���������Ɓv�ƁA�����u���܂��͂�v���傫�Ȗ��������āA��{���Ɏ����̐l��������Ƃ����i�������Z�̂ƂȂ��Ă��܂��B

�֓��g

���ɋ߂���ɓY���Q�̂����

���c�̂��͂ÓV�ɕ������

|

. |

�@�Î�̒��œV�ɏ�����悤�Ƃ��Ă����̎p���A����Ɣ����Ă���Z�̂ł��B

�֓��g

����Ɛ�ӂ�Ȃ��ɂ������߂�

�n�̊�i�܂Ȃ��j�͂܂������ɂ���

|

. |

�@���̏ꍇ�A����́u���i�[����j�v�ł��B�Ⴊ�^�������ɍ~���Ă��Ă���B���̒��ɔn�͐Â��ɘȂ�ł����ł��B

�y������

�c�`���N���N�E�t�N�Ɩ���

�R���͋��N�̂��ƍ��͐�����

|

. |

�@�I�풼��͐H�ׂ���̂������āA�R���̖������Ă��u�N�E�t�N�N�E�t�N�v�ƕ��������悤�ł��B

�i��z�q

�ׂ��ׂ���ׂ��ׂ���ׂ��ׂ��ׂ���

��|���ؗ���ۓJ��

|

. |

�@ ���q�悭�e�ށu�ׂ��v�̊��p�`�̉��́A���������̕����A���ۂ�V���o���Ȃǂł�������ƃ��Y�����Ƃ�Ȃ���p���悭���t�s�i���Ă���ۓJ���ɒ��q���ǂ������Ă��܂��B

�i�c�a�G

�r���X���s���������͕��̓�

����炭��������炭�������ƕ�����������

|

. |

�@�ނ��Ⴍ���Ⴕ�Ă��鎞�ɂ́A���܂ł��u����炭�����v�ƌ����Ă���悤�ł����B

�k�����H

����͂���͂��肿�Ⴄ���Ⴄ

���̐F�̊����i�������j�D��Ƃ�߂����@��

|

. |

�@�k�����H�̓I�m�}�g�y���{���ɏ��Ȑl�ł����B

�k�����H

����悵��ӂ��ׂ̐Z�i�����ӂ����j

����ւ��ӂ�ւ����݂�������

|

. |

�@�ӂ��ׂ͕Z�\�i�Ђ傤����j�̂��ƁB�Z�\�����ɗh��Ă���l�q��Z�̂ɂ��Ă��܂��B

�͖�T�q

�J����͂��܂ő��������Ђ��Ă�A

���������������������Ђ��A�Ă�

|

. |

�@�͖�T�q�i�ȁj�́A�I�m�}�g�y���{���ɏ�肢�̐l�ł����B

�͖�T�q

����Ђ�Ё@���肿�肿�肿��@�ЂЂЂЂ�

�ӂƈ�t���o������_�̎R

|

. |

�@�g�t���n�܂��āA���[��Ƃ��Ă��钆�A�g�t���n�܂����悤�ł��B�ǂ����Łu����Ђ�Ёv�Ɨt���ς������Ă���悤�ł��B���̂����A��ĂɑS�R�����p���ԁX�����B��t�����������ɑS�R�����o�����悤�ȕs�v�c�Ȏ��ł��B