2022.12.10

コメントの部屋へもどる

小学校4年生(単元「くらしのなかの和と洋」)

|

ぼくらのチームが勝った。いっせいに○○が上がった。

|

. |

上の○○に入る「漢字」は何でしょうか?

これはクイズではありません。

れっきとした読解力の問題です。

文脈をたどると

① 勝ったときに上がるものは?

②「いっせいに」とあるから?

「花火」でもいいかな?

確かに文脈からは間違いとは言えません。

が

普通に考えたら

「歓声」です。

漢字が分からない場合であっても

日常会話の中に

わりと出てくる熟語です。

小学校中学年であれば

たぶん分かると思われます。

こうやって

あえて文章中に「虫食い」を設けることによって

文脈をしっかりたどることを

意識化させます。

同時に

たとえ読めない漢字に出会ったときであっても

文脈をたどることによって

(既知の語彙なら)

読める可能性があります。

さらには

意味が分からない言葉(難語句)に出会ったとき

文脈から

その意味を推測することが出来ます。

もし

漢字の「字義」(多くは訓読み)を知っていれば

このルートから

予想することも可能です。

この場合

歓=よろこぶ(歓喜・歓迎会)

声=こえ(発声・声量)

ズバリ

歓声=歓びの声

というわけです。

辞書があれば

さらに確認という手順が待っています。

文脈をたどる

|

語句に視点を当てて、読めない語句・意味が分からない語句を自力突破する手だてを学ぶとともに、その力を伸ばす。このため、私は(現役時代)教科書を回収した上で、「虫食い」を設けたプリントで授業を展開していました。

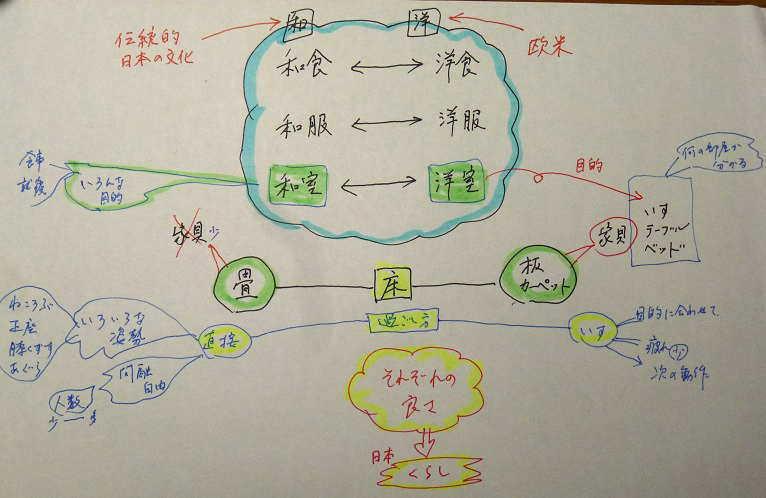

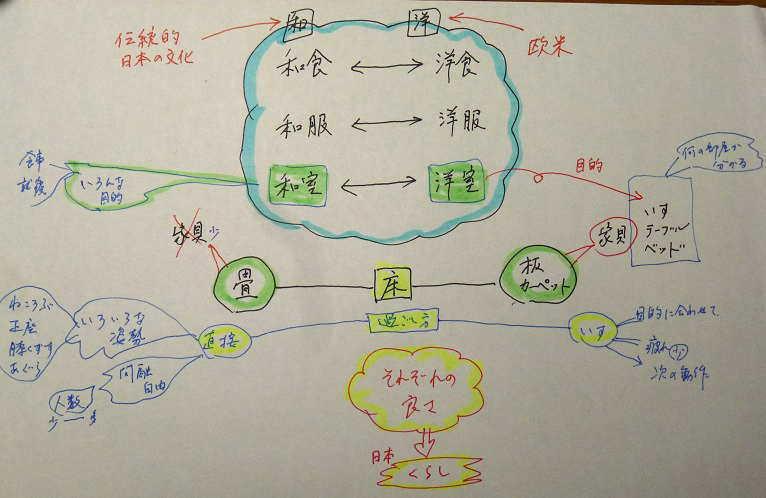

数年前、小学校4年生(単元「くらしのなかの和と洋」)の読解授業を4時間で扱う、という依頼されました。その中心は「要約学習の手法を教科書教材でどのように取り入れるか」という課題です。

その際、あわせて「難語句突破」も学習指導に取り入れることにしました。全文を8つに区切って、1単位時間に2つずつ扱いました。以下、紹介することにしました。

|

.

|

「くらしのなかの和と洋」

東京書籍

4年生教材

ヒントを出しながら

少しずつ挙手(分かった!)の児童を増やし

最終的に解答をします。

ちなみに

小学校5年生以降

学習配当の漢字についても

ルビをふって

漢字で示します。

もともと

熟語(語彙)と漢字は

同時に提示すべきです。

また

ここで

目に触れておくことによって

先の学年で新出漢字として

学習する場合に

ぐんと習得率が上がります。

|

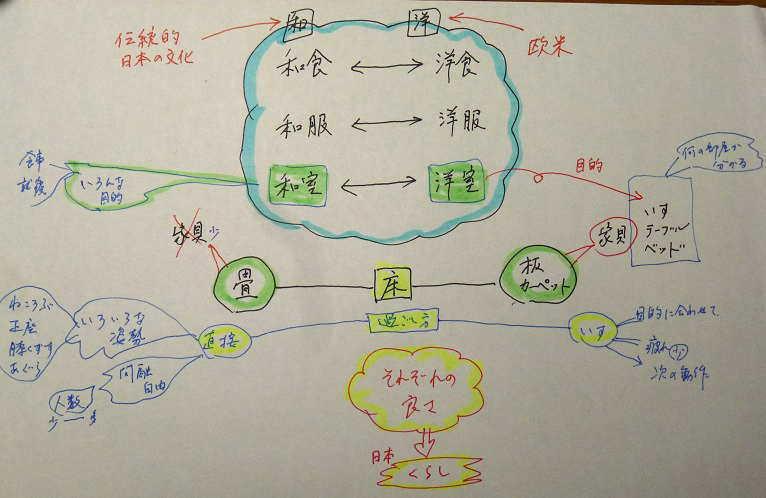

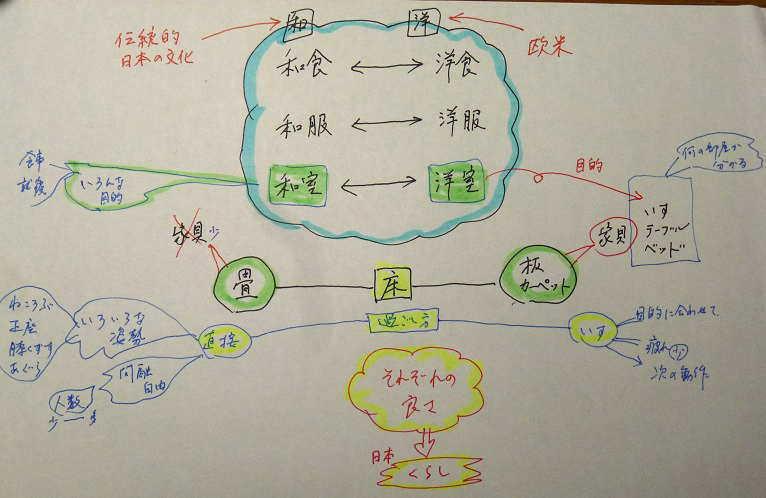

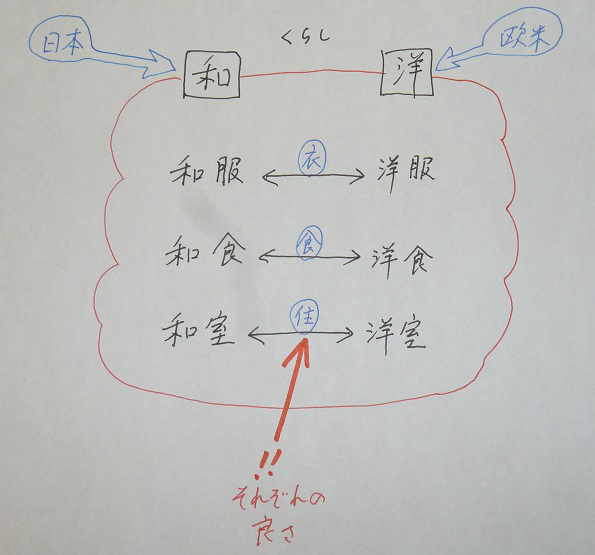

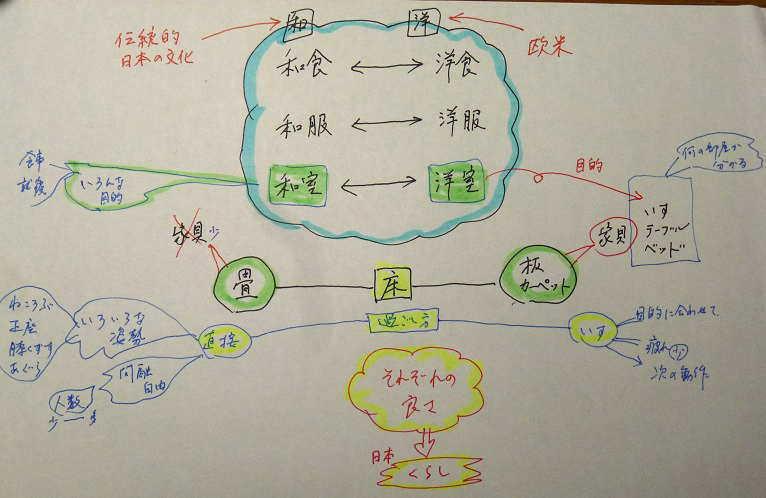

日本では、くらしの基本である「衣食住」のどれにも、「和」と「洋」が入り①じっています。「衣」には和服と洋服があり、「食」には和食と洋食があり、「住」には和室と洋室とがあります。「和」は、伝統的な日本の文化に基づくもので、「洋」は、主として欧米の文化から取り入れたものを②します。

ここでは、「衣食住」の中の「住」を取り上げ、日本のくらしの中で「和」と「洋」それぞれの良さがどのように③かされているか、考えてみましょう。

|

. |

交じって

指します

生かされて

|

和室と洋室のもっとも大きな違いは、床の仕上げ方とそこに①かれる家具だといってよいでしょう。和室は床に②を敷いて仕上げ、あまり家具を置かないようにします。③方、ほとんどの洋室は、④を張ったり、カーペットを⑤いたりして床を仕上げ、椅子やテーブル、ベッドなど、部屋の⑥○に合わせた家具を置きます。この違いが、それぞれの部屋の中での過ごし方や、部屋の使い方の⑦を生み出すと考えられます。

|

. |

置かれる

畳

一方

板

敷いたり

用途

差

|

まず、それぞれの部屋の中で過ごすときのことを考えてみましょう。

私たちが和室で過ごすとき、①布団を敷くか敷かないかは別として、畳の上に直接座ります。それに対して、洋室では、②子に腰かけて座るのが普通です。

|

. |

座布団

椅子

|

和室、洋室での過ごし方には、それぞれどんな良さがあるのでしょうか。

和室の畳の上では、いろいろな①勢をとることが出来ます。きちんとした場では正②をし、くつろぐときには膝を③したり、④○らをかいたりして座ります。寝ころぶことも出来ます。

人と人との間⑤が自由に変えられるのも畳の良さです。相手が親しければ近づいて話し、目上の人の場合には少し⑥れて話すというように、自然に距離の⑦節が出来ます。また、畳の場合には、多少人数が多くても、間を⑧めればみんなが座れます。

|

. |

姿勢

正座

崩し

あぐら

離れて

調節

詰めれば

|

洋室で使う椅子にはいろいろな種類があります。くつろぐ、勉強をするなど、それぞれの目的に合わせた姿勢がとれるように、形が①夫されています。ですから、長時間同じ姿勢で座っていても、②れが少なくて済みます。

椅子に座っている状態から、次の動作に移るのが③単であることも、椅子の良さです。体の重みを前方に移し、腰を④かせれば立ち上がれます。上半身の移動もわずかです。

|

. |

工夫

疲れ

簡単

浮かせれば

|

次に、部屋の使い方という綿から、それぞれにどんな良さがあるか考えてみましょう。

初めて①ねた家の部屋であっても、それが洋室であれば、何に使う部屋かということはだいたい②○が付きます。それは、そこに置いてある家具で分かるのです。それぞれの部屋の家具は、その部屋をより使いやすくするために置かれます。 ③えば、食事をする、勉強をする、寝るといった④○に合わせて、テーブルや椅子、勉強机、ベッドが置かれます。洋室は、その部屋で何をするかがはっきりしていて、そのために使いいやすく⑤られているのです。

|

. |

訪ねた

予想

例えば

目的

造られて

|

これに対して、和室は、一つの部屋をいろいろな①○に使うことが出来るという良さがあります。②えば、家にお客さんがやってきて、食事をし、③まっていくことになったという場合を考えてみましょう。洋室だけしかないとすると、少なくとも食事をする部屋、③まってもらう部屋が必要になります。しかし、和室が一部屋あれば、そこで④○○を敷いて話をし、座卓に料理を⑤べて食事をし、片づけて⑥○を敷くことが出来ます。

|

. |

目的

例えば

泊まって

座布団

並べて

布団

|

このように見てくると、和室と洋室には、それぞれの良さがあることが分かります。私たちは、その①○の良さを取り入れて暮らしているのです。

ここでは、日本の「住」について取り上げましたが、「衣」や「食」についても、くらしの中で「和」と「洋」それぞれの良さがどのように生かされているのか、考えることが出来るでしょう。

|

. |

両方

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()