コメントの部屋へもどる

退職後 (その1) . |

2022.7.30

平成23年3月31日

赤来中学校を最後に

教員生活にピリオドを打ちました。

その後

過ぎ去ってしまえば

あっけなく時は流れ

退職後12年目を歩んでいる私です。

こういう時期にあたり

この間の来し方行く末について

思いめぐらそうと考えました。

今回は

その第一回目とします。

(何回続くか不明)

退職翌日の朝

|

退職後の仕事

|

野菜づくり

|

読書

|

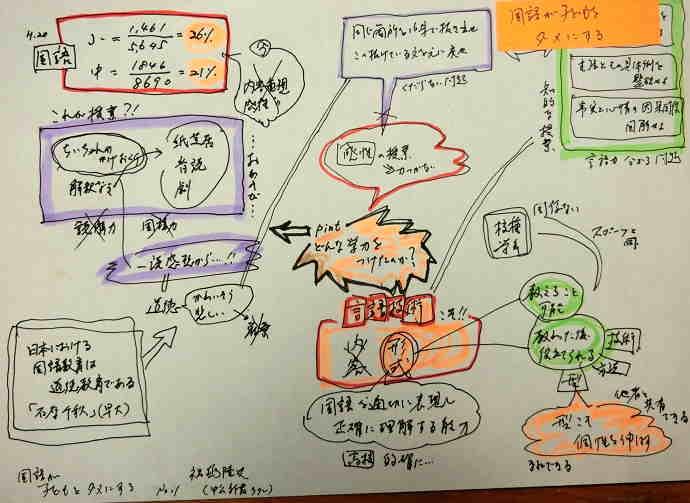

読書の記録:例

(図式)