要約学習の部屋に戻る

教材づくりの部屋へ戻る

全体像

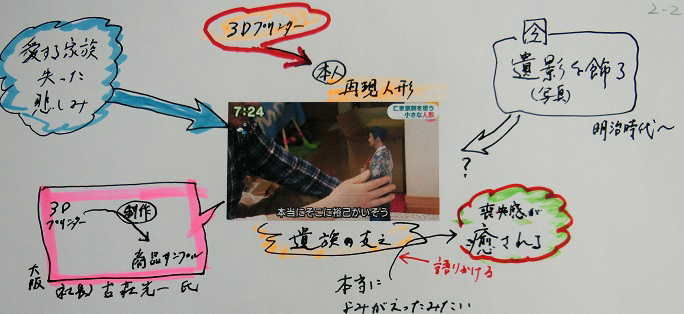

亡き姿を人形に! . |

20176.2.13

教材

中級編

|

図式化(個人学習)8分 ⇒4人グループ(相互プレゼン;40秒×3セット) ⇒全体代表プレゼン(計4人;4分) =合計時間 20分+アルファ |

授業対象=中学校2年生

実施=2017.2.20

1)聞き取りメモ =メモ書きの後、2人組でメモ(図式)を見比べる。 =その後、2人組になって相互にメモを見ながらプレゼンしあう。 2)上の教材を含む4教材を使用。4人グループで相互プレゼン。 3)2人組で相互に一セット、メモを取らずに聞き取り⇒プレゼン |