コメントの部屋へもどる

勉強する意義 . |

2019.7.7(日)

要約学習の授業で

なぜ勉強するのか?

について取り上げました。

要約学習の授業

後半

|

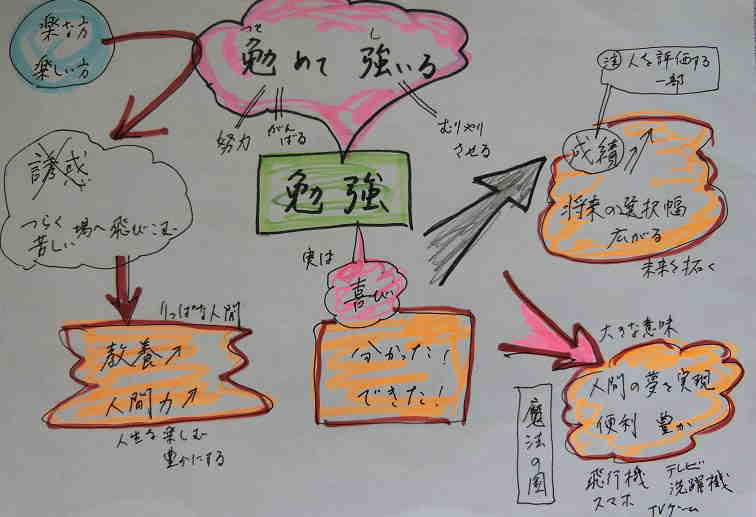

指導者が

スピーチ用に書いた図式

スピーチの概要

|

自分の考えを図式化する

|

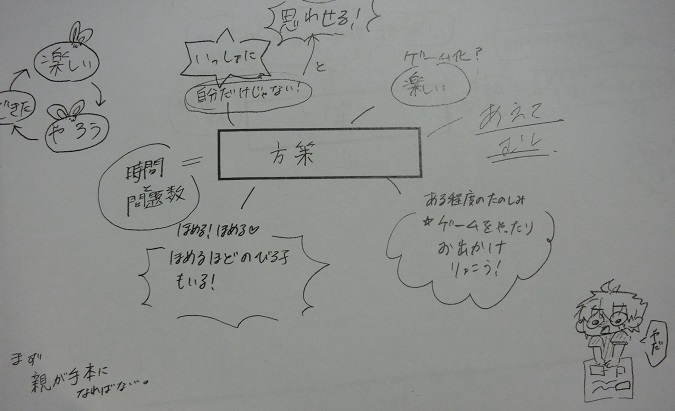

弟が勉強するようにする方策は?

|

![]()

生徒の図式「方策」

図式化する時間=3分

図式化しながら思考をめぐらす

|

教養を高める

|

生涯学習の観点から

|