コメントの部屋へもどる

今を生きる . |

2021。6.27

今回は心理学者「アドラー」の名言を取り上げます。

|

人生は極めてシンプル

|

|

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

過去に縛られてはいけない

|

|

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

相手を変えようとしない

|

|

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

他人の目

|

|

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

動機や目的は「善」であれ!

|

|

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

褒めるのではなく……

|

|

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

相手を支配する

|

|

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

他の人を喜ばせる

|

|

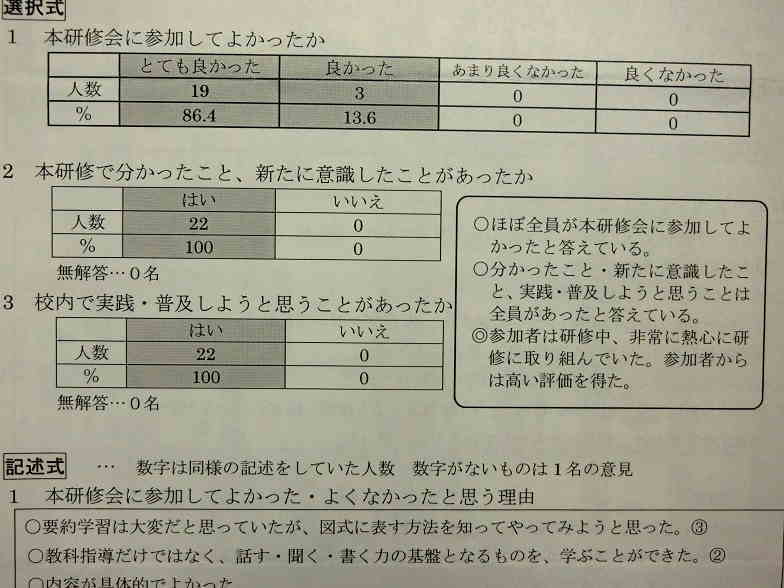

2021.6.17 実施

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

自己満足でじゅうぶん

|

|