2020.6.14(日)

要約学習概要の部屋へ

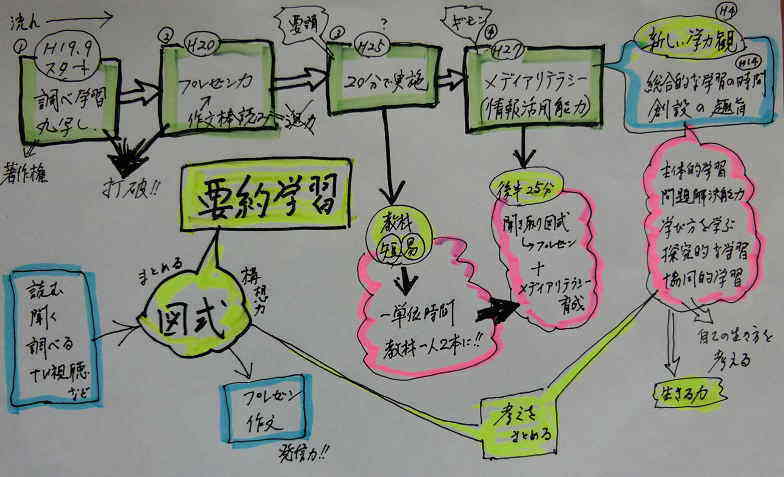

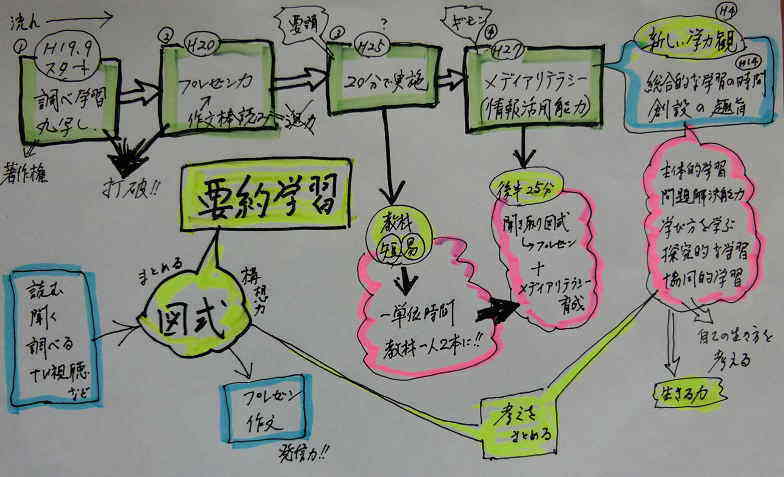

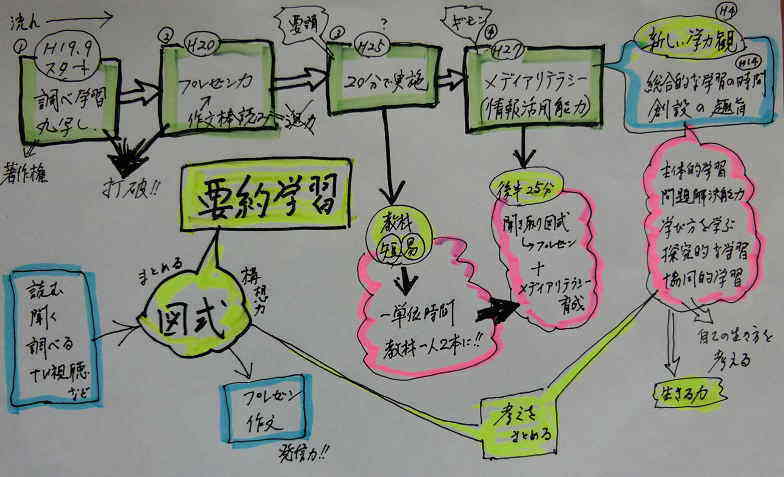

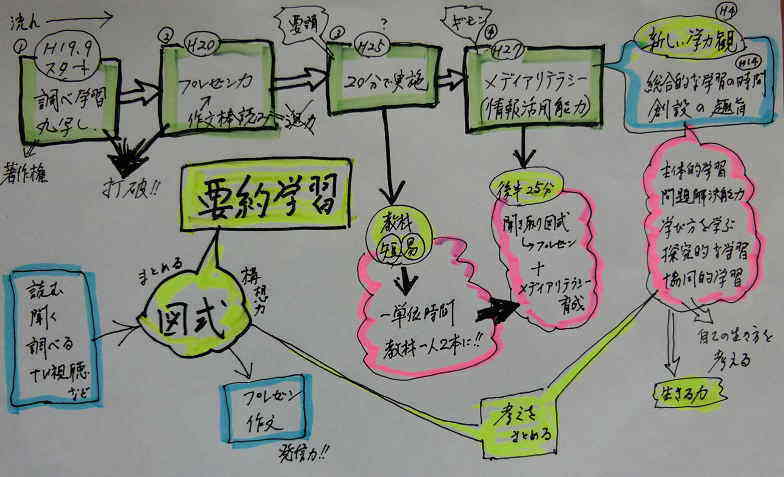

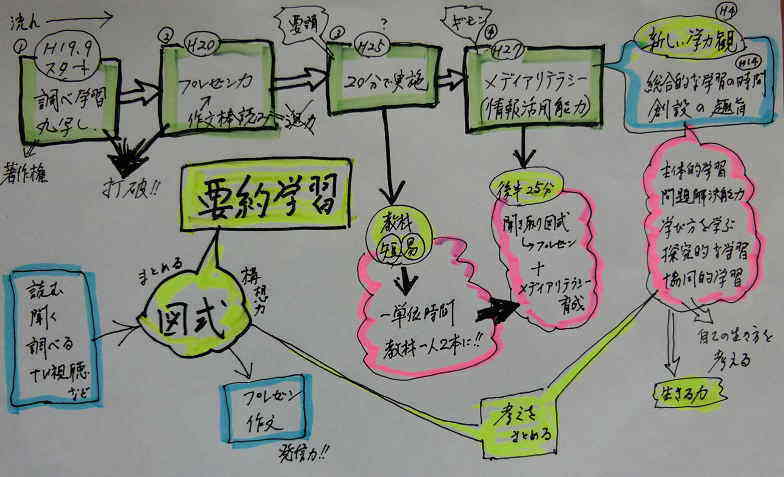

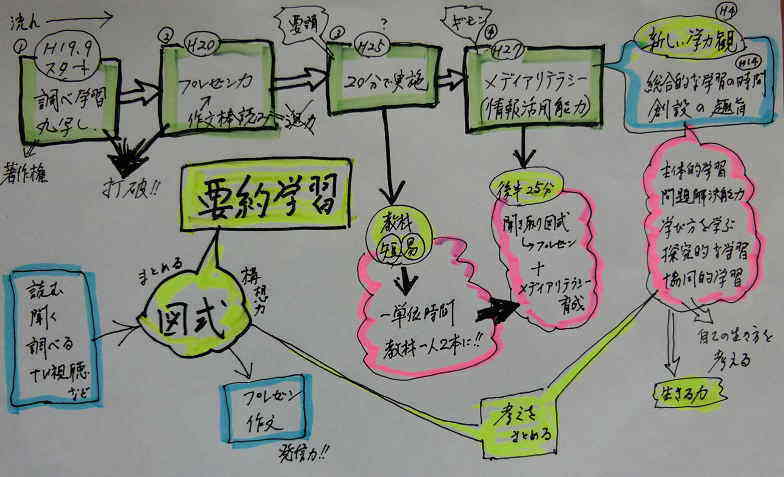

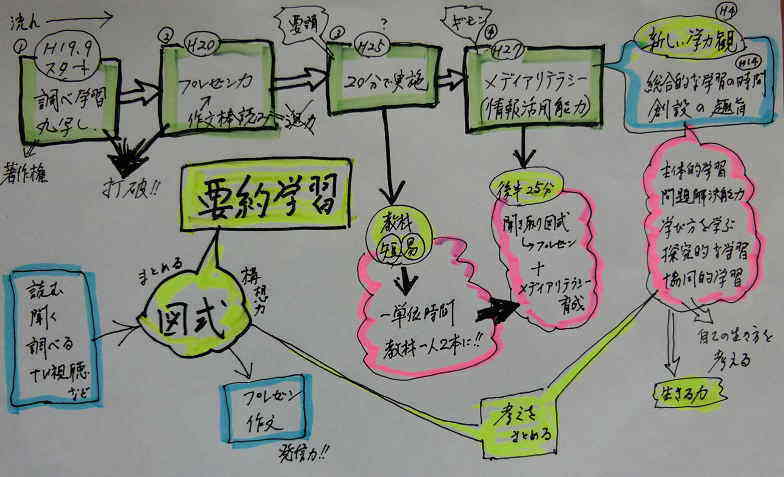

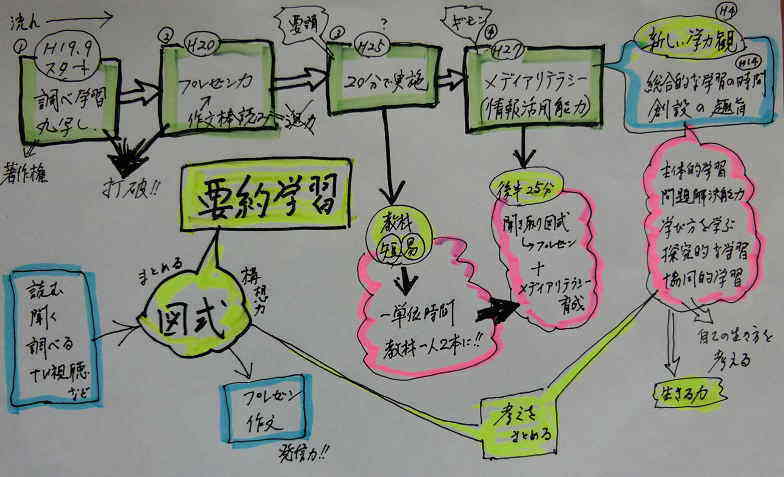

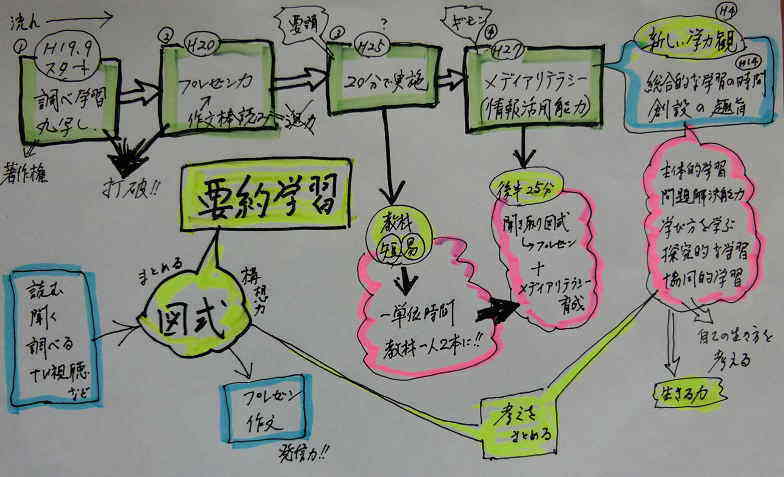

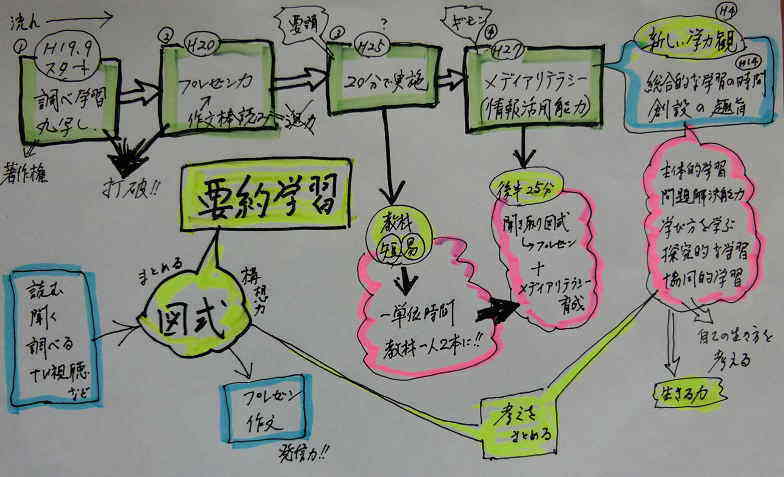

要約学習が始まったのは

平成19年9月です。

その発端から

今日に至るまで

いくつかの節目(変遷)がありました。

今回は

このことについてまとめてみます。

要約学習のスタート

|

平成19年夏休み、勤務校(赤来中学校)研究部会で問題点が指摘されました。

「生徒が調べ学習している様子を見ると、インターネットサイトの文章をコピペ(コピー&ペースト)したり、参考図書を丸写ししている。これは著作権に触れるが、学校現場で許されていいのか? 著作権について指導する必要があるのではないか?」。

これを受けて、2学期から全校挙げて「総合的な学習の時間」の一環として授業で取り上げることになりました。校長の私は国語が専門教科だったこともあって、授業の一端を担うことになりました。

当初は、授業の展開(学習指導計画)は実に単純、⑤以外は静かな落ち着いた時間が流れていました。

① 生徒全員に同じ教材(文章)を配布する。

② 15分間 文章を図式化する。

③ 12分間 教材は机の中にしまう。図式を基に300字~400字に文章化(要約)する。

④ 10分間 教師主導でポイントの指導、自己採点。

⑤ 10分間 2人組、相互にメモを取らずに聞き取り ⇒ペアの相手に伝達(プレゼン)。

|

.

|

要約学習の命名は

研究部からの提案です。

「国語科の読解指導」ではなく

「総合的な学習の時間」の一環なので

違和感はありました

が

調べ学習の基礎学力は

正確に文章を取り込むことでもあるので

特に異論を挟むことなく

生徒たちには

「要約学習」として提示し

授業に臨みました。

現在の正直な気持ちは

「図式学習」です。

プレゼン力の育成

|

翌年度、同じく「校内研究部会」において、調べたりまとめたりした内容をプレゼンする様子を見ると、大半の生徒が下を向いて「作文を朗読」している。

これでは、せっかくの「調べ学習」や「考察」も相手に伝わらない、迫力がない。堂々と前を向いて「語りかける」ようにプレゼン出来るように、「要約学習」で扱って欲しい。

生徒のプレゼンの実態は、グラフ・写真・動画・挿絵・図表などを使って工夫を凝らしています。なかにはパワーポイントを使う生徒も若干名ではありますがありました。

しかし残念なことに生徒は例外なく、手に原稿を抱えて、それを朗読していました。

予め原稿を書かずにプレゼンをする方法、それは「図式」の活用です。私が兼ねてから実践している方法でもありました。

このときから要約学習の「学習指導過程」を変更しました。

① 4人グループになる。

② 15分間 4人がそれぞれ違う文章を図式化する。

③ 8分間 2人ペアになり3セット、プレゼンし合う。

④ 6分間 代表グループ(4人)による全体プレゼン。

⑤ 15分間 2人組、相互にメモを取らずに聞き取り ⇒ペアの相手に伝達(プレゼン)。

|

.

|

一単位時間を

前半と後半に分けて

実施することが可能に!

|

来島小学校から打診がありました。「要約学習を朝学習の20分間で行いたいが、対応できるか?」

聞いた途端「あ、それは無理だ」と思いました。が、落ち着いて考えると「要は図式のレベルを上げること。教材の量と難易度を下げれば可能だ」ということに気づきました。

ピンチはチャンスです。一単位時間で「一人1教材の図式化 →「一人2教材」が可能になりました。一単位時間で一人が2本、図式を練習できるようになりました。

授業の後半は、聞き取り図式を導入することも可能になりました。それまで行っていた要約学習に、ぐんと厚みが増したわけです。

|

.

|

メディアリテラシーの育成

~「総合的な学習の時間創設」の趣旨~

|

E小学校の校内研修会で質問が出ました。「総合的な学習の時間の趣旨は『情報活用能力の育成』だが、要約学習ではそういう学習は行わないのか?」。

赤来中学校では3年生については、年度後半から取り入れていました。要約学習の目指す直接的な目的は、図式力の向上です。その延長線上にあるメディアリテラシー(情報活用能力)の育成は、その他に設けられている「総合的な学習の時間」で実践的に扱ってほしいという気持ちを持っていました。

その上、限られた一単位の授業時間で、図式力向上と情報活用能力の二つ、育成を目指すと虻蜂取らずになりかねない。まして、小学生にそういう学習の導入が可能なのか? という不安もありました。

しかし、E小学校で試験的に4年生で導入してみることになりました。取り上げたテーマは「ノーチャイムの導入の是非」です。

授業後半の扱い方 授業後半の扱い方

① 7分間 「授業開始、終了時などを知らせる方法の変遷」について、指導者のプレゼン。児童は聞き取り図式を書きながら聞く。

② 2分間 2人ペアでお互いに話の内容を再現し合う。(一人40秒間)

③ 4分間 ノーチャイムに関して自分の意見を「図式」にまとめる。

④ 2分間 2人ペアでお互いに自分の考えをプレゼンし合う。(一人40秒間)

4学級とも意欲的に自分の考えを図式にまとめ、立派に発表することができました。物事はやってみる、試してみるべくです。このとき以後、小学校4先生以降については「情報活用能力の育成」を導入してきて、今日に至っています。

|

.

|

|

今、学校教育をめぐっては、メディア・リテラシーが注目されています。

学校教育(読解力)においては、いかに正確に文章を読みとるようにするかが、授業で目指すところでした。しかし、「ピサ型学力(読解力)」がクローズアップされ、情報活用能力こそ求められるべき学力という考え方が主流となってきています。

その流れの中で登場したのが、「総合的な学習の時間」でもあります。インターネットの普及などにより、個人でも情報を発信することが容易になった昨今、リテラシーの向上がますます求められるようになっています。

社会生活をめぐっては、さまざまな課題が取り巻いています。消費税、原発、学校週五日制、東日本大震災復興問題、個人情報保護法、靖国参拝問題、尖閣諸島国有化と日中問題、……。これらの課題について、新聞やテレビなどマスコミの論調に振り回されない、自立した社会人であることが、ますます重要となってきています。

こういう時期に当たり、生徒には文章を正確に読みとるとともに、自分なりの考えをめぐらし、さまざまな観点から自分なりの見解を導き出すよう、その基盤を培ってやりたいと考えています。

|

. |

総合的な学習の時間

創設の趣旨

図式力の向上

|

要約学習のポイントは、図式です。読んだり聞いたり、調べたりしたことを図式にまとめます。

また、自分の考え「構想」を図式にまとめます。

さらには、ぞの図式をもとに、プレゼンしたり、文章化したりします。

図式のレベルが上がれば上がるほど、これら言語力のレベルが底上げされていきます。

|

.

|

図式の例

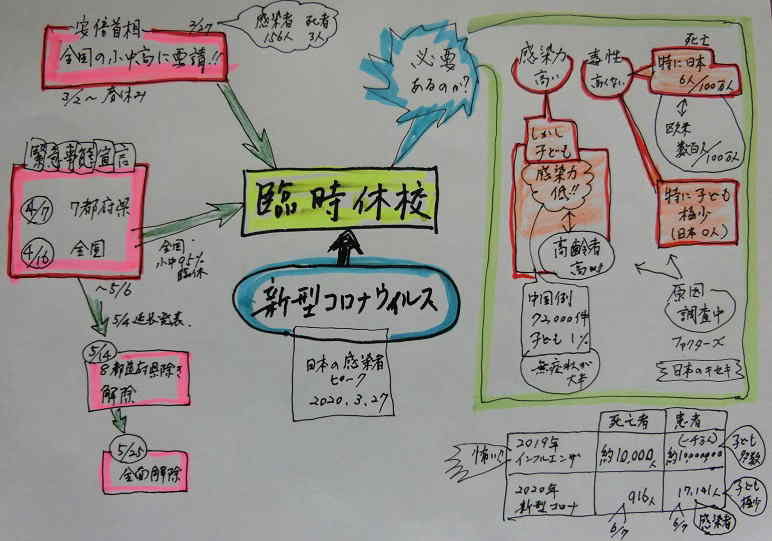

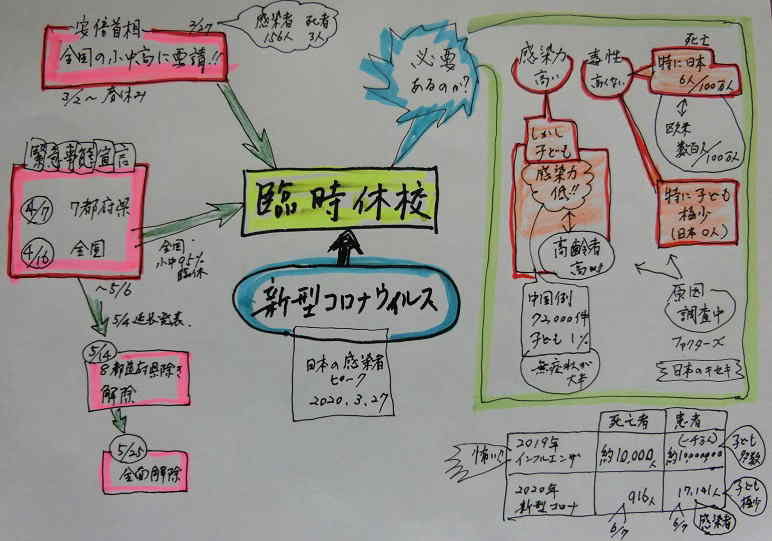

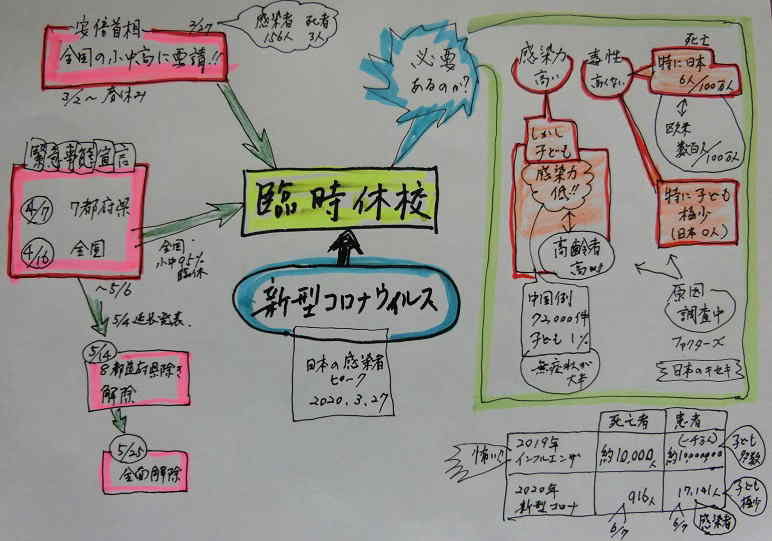

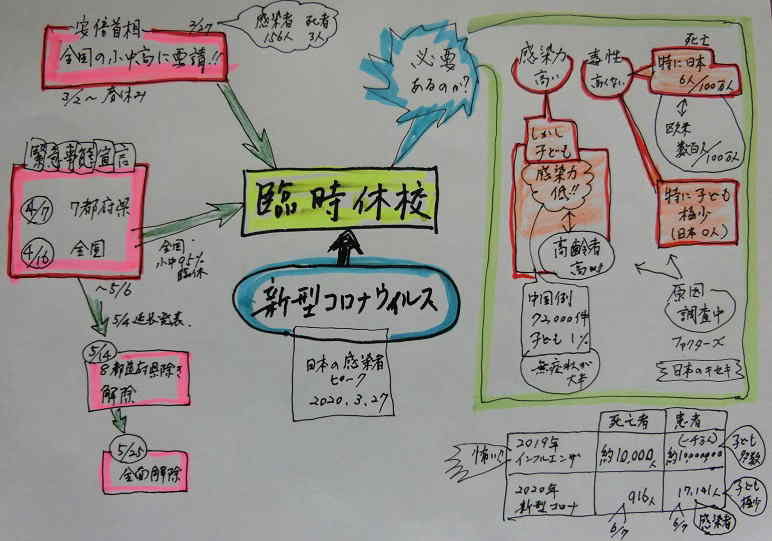

~臨時休校をめぐって~

下の図式があれば

5分でプレゼンすることも可能なら

1時間丁寧に事例を挙げながら

プレゼンすることも可能です。

また

プレゼンの構成(話す順番)も

この図式を眺めながら

構想を練ることも出来ます。

実に図式は便利です。

臨時休校の概要

|

2/27 安倍首相が全国の小中高に臨時休校を要請。(3/2~春休み)

……この時の感染者156人、死亡者3人。

4/7 緊急事態宣言(7都府県) →臨時休校

4/16 緊急事態宣言(全面) →臨時休校(全国の95%が休校)

5/4 緊急事態宣言の延長を発表

5/14 8都道府県を除いて解除

5/25 全面解除

|

.

|

臨時休校は必要なかったのではないか?

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()